防守战术是决定战局胜负的关键因素之一。合理的武将搭配与战术运用能够有效抵御敌军进攻,甚至实现防守反击。防守型武将通常具备高统率属性、减伤技能或群体增益效果,例如曹操、张郃、曹仁等,其核心在于通过嘲讽、减伤、回复等机制保护友军并消耗敌方兵力。选择防守武将时需综合考虑兵种适性、战法联动性以及阵营加成,确保队伍整体防御能力的最大化。

防守武将的战术定位可分为三类:一是以高统率属性为基础的肉盾型武将,如曹仁、夏侯惇,依靠嘲讽技能吸收伤害;二是具备群体减伤或增益效果的指挥型武将,如曹操、袁绍,能提升全军防御能力;三是兼具输出与防御的均衡型武将,如关羽、赵云,通过反击或控制削弱敌方攻势。实战中需根据敌方兵种和战法特点灵活调整防守策略,例如对抗物理队伍时可优先选择藤甲兵兵种,但需注意规避灼烧类战法。

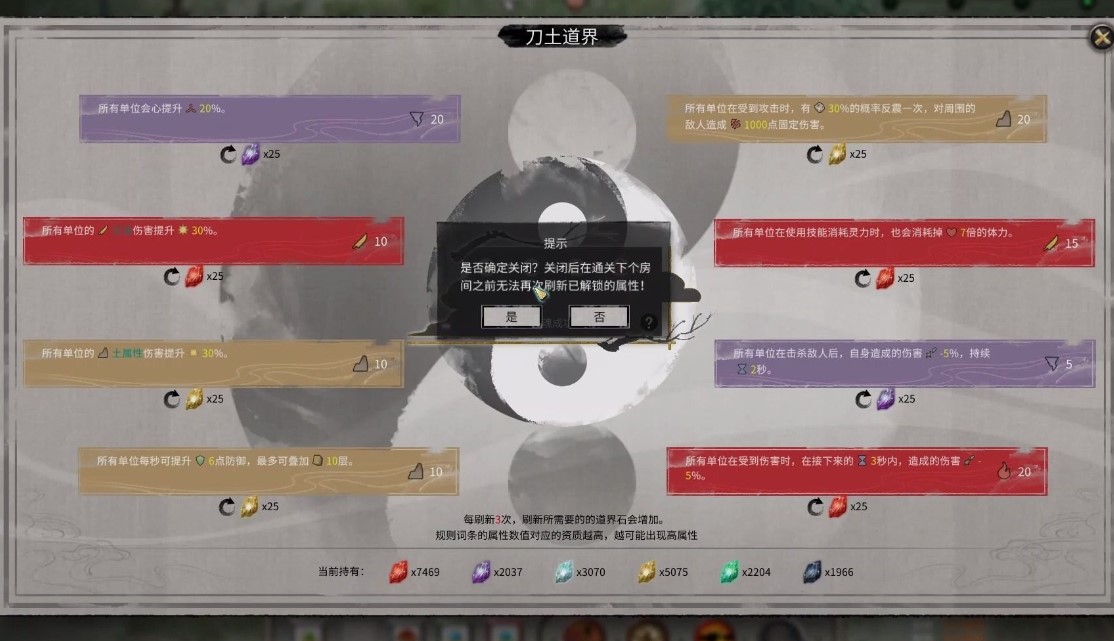

战法搭配是提升防守效率的核心环节。肉盾型武将推荐携带守而必固千里驰援等嘲讽类战法,配合合军聚众自愈等回复技能增强生存能力;指挥型武将则适合配备盛气凌敌暂避其锋等群体减伤战法。需注意战法间的联动性,例如曹操自带战法奸雄可降低策略伤害,搭配刮骨疗毒能显著提升队伍续航能力。兵书选择应以守而有道严阵以待等防御向属性为主。

地形与城建对防守同样具有重要影响。利用关卡、河流等天然屏障可限制敌方行军路线,而升级城墙、城防军等建筑能直接提升主城耐久度。驻守与调动的优先级需明确:调动部队可快速支援防线,但驻守能提供更稳定的防御覆盖。当面临多线作战时,可采取重点布防策略,将主力防守武将集中部署在资源要地或同盟要塞周边。

防守并非被动挨打,有效的反击机制是防守体系的重要组成部分。例如张飞、典韦等武将自带反击战法,可在承受伤害的同时输出兵力;而陆逊、周瑜等策略型武将则能通过火攻等持续伤害战法削弱敌方。防守阵容中建议保留1-2名具备爆发或控制能力的副将,例如搭配威谋靡亢挫锐等战法,在敌方兵力损耗后发起反攻。最终目标是形成以守为攻的战术循环,逐步掌握战场主动权。

相关资讯

相关资讯

2025-09-10

2025-09-10

下载

下载